Kolonialismus? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Doch hat die Luxemburgerin Chantal Maquet festgestellt. Ihre europäischen Großeltern haben zeitweise im Kongo gelebt, ihr Vater wurde in der damals belgischen Kolonie geboren. Aus dieser Zeit, die ihre Familie zwischen Abenteuer und Alltag geprägt hat, gibt es zahlreiche Fotos und Filmaufnahmen. Chantal Maquet nutzt die Bilder für eigene Gemälde und einen Film, in denen sie untersucht, wie „Weiße“ auf „Schwarze“ geschaut haben. Doch was kann eine „weiße“ Luxemburgerin damit in einer aktuellen Debatte um Rassismus beitragen? Chantal Maquet thematisiert den eigenen blinden Fleck als „weiße“ Luxemburgerin. Statt für andere die Stimme zu erheben, lässt sie Luxemburgerinnen erzählen, die von sogenanntem Alltagsrassismus betroffen sind. Auch wirtschaftlichen und kulturellen Verstrickungen zwischen Luxemburg und dem Kongo als deutlichem Nachhall des Kolonialismus spürt sie nach. Die künstlerischen Arbeiten und Untersuchungen von Chantal Maquet zeigen, auch in Luxemburg kann niemand sagen: Rassismus? „Dat huet jo näischt mat mir ze dinn“. Wegschauen macht die Situation auch in Luxemburg nicht besser.

„Wou stees du?“

110x1330cm, 7-teiliges Panorama, Öl auf Leinwand, 2020

Wer in das achteckige Panorama eintritt, findet sich in einem Dorf im Kongo von 1953 wieder. Frauen tragen Wassertöpfe auf ihrem Kopf, Männer stehen vor einem Haus und schauen hinein. Was drinnen passiert, sieht man nicht. Vermutlich wurde Essen ausgeteilt. Darauf weisen die Kinder vor dem Haus hin, die ihre Hände halten, als würden sie etwas Essbares haben. Das komplexe Motiv beruht auf Kameraaufnahmen, die Chantal Maquets Großeltern im Kongo gefilmt haben. Die ungewöhnliche Farbigkeit der sieben Gemälde fällt sofort auf. Sie ist typisch für die Künstlerin, die mit Farben Zusammenhänge und Unterschiede betont. Häufig benutzt sie Komplementärkontraste. Beispielsweise ist in einem Gemälde der Boden vollständig gelb wie Sand. Darüber laufen „schwarze“ Frauen, die hier von Kopf bis Fuß in Violett dargestellt sind. Jedes der sieben Bilder zeigt eine andere, intensive Farbigkeit. Dadurch wirkt das Panorama als Ganzes übertrieben reich an Farben, ganz ähnlich, wie sich „weiße“ Europäer das bunte, lebensfrohe Afrika vorstellen. Es ist ein Spiel mit Stereotypen und Vorurteilen. In diesem Traum von Afrika erscheinen ein amerikanisches Auto und ein kleiner, hellhäutiger Junge deplatziert. Das „Andere“ und „Fremde“ sind hier die „Weißen“ und ihre in den Kongo importierte Kultur. Bei dem kleinen „weißen“ Jungen handelt es sich um Chantal Maquets Vater im Kindesalter. Er ist in derselben Körperhaltung zwei Mal dargestellt. In beiden Bildern hat er die gleiche Farbe wie der Boden, einmal Gelb, das andere Mal Orange. Die „schwarzen“ Kinder hat die Künstlerin in denselben Bildern hingegen in der Kontrastfarbe in Violett, beziehungsweise Blau gemalt. Das Auto hat Chantal Maquet ähnlich gestaltet wie den „weißen“ Jungen. Der Chevrolet ihrer Großeltern hat die gleiche Farbe wie das Haus, vor dem er steht. Wie Chamäleons passen sich Auto und Junge an ihre Umgebung an und trotzdem erscheinen beide isoliert als „strange“, also fremd und seltsam zugleich.

„Dat huet jo näischt mat mir ze dinn“

Beim Anblick des seltsamen Gruppenportrait von „Schwarzen“ sind Luxemburgerinnen verleitet zu sagen: „Dat huet jo näischt mat mir ze dinn“. Doch dieses Bild ist ein Spiegel für das Machtverhältnis zwischen „Weißen“ und „Schwarzen“, dem „weißen“ Fotografen, der auf die „Schwarzen“ als Motiv schaut. Die Aufnahmen sind im Kongo entstanden, einer belgischen Kolonie, die durch einen Staatsvertrag mit Luxemburg den Staatsbürgern Belgiens und Luxemburgs die gleichen Rechte einräumte.

110x140cm, Öl auf Leinwand, 2021

Doch warum steht der Mann abseits von der Frau und den zahlreichen Kindern? Denkt er: „Dat huet jo näischt mat mir ze dinn“? Dies ist eine falsche Fährte. Eigentlich sind sie zusammen eine Familie, aber diese Lücke spiegelt ihre Lebensrealität. Er war Haushaltshilfe im „weißen“ Haushalt und wohnte vor Ort. Sie lebte weiter weg mit den gemeinsamen Kindern. Entsprechend trägt er europäische Kleidung, sie hat landestypische Kleidung angezogen. Auch der „weiße“ Fotograf könnte über die „schwarze“ Familie sagen: „Der „schwarze“ Mann ist zwar mein Angestellter, aber seine Familie, dat huet jo näischt mat mir ze dinn.“ Diese Lücke, die die Familie trennt, ist vermutlich dadurch entstanden, dass eigentlich nur die Frau und die Kinder, die zu Besuch waren, fotografiert werden sollten. Heimlich hat der Fotograf – Chantal Maquets „weißer“ Großvater – dann den Aufnahmewinkel doch weiter eingestellt. Der Fotograf bestimmt die Ordnung im Bild, wie man auch an den Kindern sehen kann. Für das Foto wurden sie nach Geschlecht und Alter sortiert als seien sie Gegenstände. Im Hintergrund links sind zwei Häuser sichtbar, die sich wie die Welten des Fotografen und der Fotografierten überlagern. Die blaue Rundhütte ist die Unterkunft für den „Boy“ und verschmilzt farblich mit der Pflanzenwelt. In dem europäischen Steinhaus mit Spitzdach wohnte die „weiße“ Familie, die hier unsichtbar bleibt. So farblos wie die Europäer ist auch ihr graues Haus.

„Wéi ass et dir ergaangen?“

Für die Audioinstallation hat Chantal Maquet mit Luxemburgerinnen und Luxemburgern gesprochen, die sogenannten Alltagsrassismus erlebt haben. Sie sind zwar alle in Luxemburg aufgewachsen, aber durch ihre Hautfarbe, Haare oder Augenform wurden sie als fremd wahrgenommen. Ihre Schilderungen sind erschütternd. Sie berichten von offensichtlich rassistischen Bemerkungen und Drohungen sowie von unterschwelligen oder gut gemeinten Kommentaren. Viele erzählen von Erlebnissen aus der Schule und wie wichtig es war, dass ihre eigenen Eltern hinter ihnen gestanden haben. Manche haben inzwischen eigene Kinder, die noch immer ähnliches erleben. Die Schilderungen machen deutlich, wir sind alle (unbewusste) Rassisten und tragen zu systematischer Diskriminierung bei. Den Einfluss, den jede Person nehmen kann, hat Chantal Maquet über Bewegungsmelder umgesetzt. Erst die Bewegung im Raum bringt die Erzählungen in Gang und hält sie am Laufen.

Die Audio-Installation ist auch ein Versuch der Künstlerin, den blinden Fleck in der eigenen Wahrnehmung als „Weiße“ sichtbar machen zu wollen. Die gefundenen Fotos und Filme ihrer Großeltern zeigen die Perspektive von „Weißen“ auf „Schwarze“ in der belgischen Kolonie Kongo aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Kolonialismus und Rassismus waren für sie normal. Wie würde eine – filmisch gesprochen – Einstellung im Gegenschuss aussehen? Wie ist die Perspektive von „Schwarzen“ auf „Weiße“ im europäischen Luxemburg von heute? Inzwischen werden Kolonialismus und Rassismus offiziell abgelehnt. Doch wie nehmen Menschen das wahr, die in Luxemburg aufgewachsen sind, aber nicht „weiß“ sind?

Die Herausforderung bestand darin, nicht FÜR eine Gruppe zu sprechen, sondern MIT einer Gruppe. Denn wer für „andere“ spreche, trage laut Donna Haraway dazu bei, diese „auf den Status dessen reduziert, der Handlungen entgegennimmt, nicht (und niemals) zum Ko-Akteur in einer artikulierten Praxis einander unähnlicher, aber miteinander verbundener sozialer Partner“[1] zu werden. Die unmittelbar Betroffenen würden so mundtot gemacht. Donna Haraway hat diesen Mechanismus, Schutzbedürftige zu isolieren und zu entmündigen, immer wieder beobachtet und kritisiert ihn 1992(!) scharf.[2]

„Gutt gemengt“

150x130cm, Öl auf Leinwand, 2021

Das Motiv zeigt Chantal Maquets „weiße“ Großmutter und eine „schwarze“ Passantin mit ihrem „schwarzen“ Kind. Ausgebildet als Krankenschwester, aber ohne Berufserfahrung, hatte sie eine große Empathie für Kleinkinder, die sich auch in zahlreichen Fotos und Briefen spiegelt. In dem Gemälde „Gutt gemeint“ wendet sich die „Weiße“ liebevolle an den Säugling. Doch diesen Moment der Freude teilt die „schwarze“ Mutter nicht. Sie ist schwer beladen und für sie bedeutet das Foto ein Anhalten, eine Verzögerung und eine längere Last. Der Titel lenkt die Aufmerksamkeit auf diese Leerstelle in der Wahrnehmung. Er spielt auf die Verwechslung der Absicht hinter einer Handlung mit deren Wirkung auf ein Gegenüber an. Eine gut gemeinte Handlung kann auch eine negative Wirkung hervorrufen. Ursache hierfür ist häufig eine psychologische Projektion. Dabei übertragen die Handelnden ihre eigenen Ansichten und Bedürfnissen auf ihr Gegenüber. So meinen es „Weiße“ doch nur gut, wenn sie „Schwarzen“ Komplimente machen, wie: „Sie sprechen aber gut Luxemburgisch! Wo kommen Sie denn wirklich her?“ Doch die Hautfarbe ist kein Hinweis auf die Muttersprache, auch „Schwarze“ können gebürtige Luxemburgerinnen sein. Obwohl es gut gemeint ist, handelt es sich um Rassismus.

„D’ lerfschaft unhuelen“

Die gefundenen Filmaufnahmen zeigen ebenso Landschaften und Alltagsszenen, die in Europa liegen könnten, wie Tänze von „Schwarzen“ oder den hohen Besuch des Königs, die eindeutig auf den Kongo verweisen. Die Liebe zum Kameraschwenk durchzieht alle Aufnahmen. Chantal Maquet gibt dieser Bewegung Raum, indem sie die Aufnahmen auf einer viel größeren Schwarzfläche platziert. Der Ausschnitt wandert mit dem Motiv langsam nach links oder rechts, als schaue man selbst durch den Sucher und bewege die Kamera. Der suchende Blick von Entdeckern, zwischen Detailliebe und dem Wunsch nach Übersicht in einem für die Großeltern von Chantal Maquet unbekannten Land wird deutlich.

Parallel zu den Bildern spricht die Künstlerin über ihre Gedanken zum Kolonialismus als Teil der eigenen Familiengeschichte. Sie schlägt den Bogen zu eigenen Erlebnissen als „Weiße“ unter „Weißen“, die von Rassismus gehört haben, aber seltsamerweise nie selbst Rassismus erfahren haben. Und sie schildert ihre Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit durch Beschimpfung als Ausländerin.

Kolonialismus und der damit einhergehende Rassismus sind für Chantal Maquet ein Erbe, das sie nicht leugnet. Im Film sagt sie: „Kelli Maria Korducki schreibt, dass alle weißen Menschen Rassisten seien“. Die zitierte Journalistin gehört zu einer Strömung, die sich dafür einsetzt, dass „Weiße“ ihr rassistisches Verhalten und Denken erkennen. Dafür plädiert auch die amerikanische Soziologin Robin DiAngelo mit ihrem Buch „White Fragility“. In einem Interview sagt sie: „Meistens, wenn Weiße über Rassismus sprechen, herrscht die Idee vor, dass Rassisten böse Individuen sind, die absichtlich und bewusst andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft verletzen wollen. Deshalb sehen Weiße meist nur expliziten Rassismus: Sie müssten das N-Wort sagen, bevor viele Weiße Sie als Rassisten sehen würden. Aber wenn das meine Vorstellung eines Rassisten ist, werde ich mir als Weißer niemals eingestehen können, dass auch ich mich rassistisch verhalte. Denn das würde mich zu einem schlechten Menschen machen. Deshalb müssen wir unser Verständnis von Rassismus erweitern.“[3]

„Congo Cobalt Luxembourg“

Die Recherche „Congo Cobalt Luxembourg“ schlägt den Bogen in die Gegenwart. Kolonialismus hat zu einer Hierarchie der Hautfarben geführt und er besitzt sehr lebendige Ausläufer, die bis in unsere Gegenwart reichen. Der Motor des Kolonialismus war die expansive Wirtschaft und auch dieses Kapitel ist noch immer nicht abgeschlossen. Chantal Maquet hat nach Firmen mit Sitz in Luxemburg recherchiert, die Anteile im Bereich Bergbau im Kongo haben. Dabei ist sie auf zahlreiche Verstrickungen zwischen unterschiedlichen Unternehmen gestoßen, die durch den Zusammenschluss verschiedener Firmen entstehen, sich wieder auflösen und ihre Anteile an weitere Unternehmen verkaufen. Ein gordischer Knoten, der in den Recherchen zu zahlreichen Sackgassen führte.

Die Künstlerin präsentiert Verträge, Fachartikel und Pressematerial, das sie im Internet gefunden hat. Dabei stehen die Begriffe Congo, Cobalt und Luxemburg im Zentrum der Recherche. Relevante Stellen mit Hinweisen hat sie teilweise hergehoben, sodass Besucherinnen der Spurensuche rund um kongolesisches Kobalt einfacher folgen können. Die wirtschaftlichen Machenschaften rund um Kobalt-Mienen wirken weit weg, doch die luxemburgischen Adressen der Firmen bringen das Thema direkt vor die eigene Haustüre. Kobalt wird vielseitig eingesetzt. Kobaltblau ist ein Pigment, das Chantal Maquet auch in ihren Gemälden verwendet. Als Rohstoff für die Produktion von Akkus, wie sie in Elektrofahrzeugen und Mobiltelefonen verbaut sind, wird er wirtschaftlich hoch attraktiv. Doch die Gewinne erzielen nicht die Arbeiterinnen, sondern dubiose Firmen. 2019 haben Deutschlandfunk, Spiegel und andere Medien über die katastrophalen Arbeitsbedingungen von Kobalt-Mienen im Kongo berichtet.[4] „Wir wollen diese Arbeit nicht machen, aber wir machen sie, weil es keine anderen Jobs gibt“, zitiert Deutschlandfunk einen sehr jungen Arbeiter.[5]

„The white gaze“ / „eng Koppel“

Die Doppel-Portraits zeigen „schwarze“ Paare. Der Titel „The white gaze“ gibt den Hinweis darauf, dass der Fotograf „weiß“ war. Die Serie vom „weißen“ Blick spiegelt, dass es für viele „Weiße“ eine Herausforderung ist, „Schwarze“ als Individuen zu erkennen und wiederzuerkennen. Tatsächlich ist auf jedem Gemälde dieser Serie dasselbe „schwarze“ Paar zu sehen. Die Aufnahmen stammen von unterschiedlichen Tagen, daher tragen die beiden verschiedene Kleidung. Es handelt sich um den Mann und die Frau aus dem Gemälde „Dat huet jo näischt mat mir ze dinn“.

„Weißen“ Betrachterinnen fällt das Wiedererkennen des Paares schwerer als „schwarzen“ Betrachterinnen. Dieses Phänomen wird auch als Cross-Race-Effect bezeichnet. Das Aufwachsen innerhalb einer Gemeinschaft sensibilisiert für Unterschiede zwischen den Individuen. Je homogener die eigene Gemeinschaft ist, umso schwieriger fällt die Unterscheidung von Mitgliedern einer anderen Gemeinschaft. Für „Weiße“ können „Schwarze“ alle gleich aussehen. Das Aufwachsen in einer gemischten Gemeinschaft kann für optische Unterschiede sensibilisieren und macht aus den „Schwarzen“ oder den „Weißen“ einzelne Individuen.

Wer weiß, dass die drei Gemälde der Serie „The white gaze“ dasselbe Paar dreimal zeigt, wird die unterschiedliche Stimmung zwischen den Dargestellten intensiver wahrnehmen.

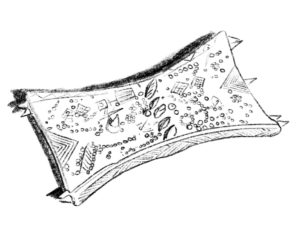

„Lukasa rwx“

Das elektrotechnische Objekt „Lukasa rwx“ ist in Anlehnung an eine Tradition der Luba entstanden, eine Gemeinschaft von „Schwarzen“, die bis heute im Kongo leben. Die Luba haben ihre eigene politische und soziale Geschichte in Form besonderer Holzbretter festgehalten. Diese sogenannten Lukasa haben stets eine ähnliche Größe (20-25 x 13 Zentimeter), sind leicht konkav und in der Mitte etwas schmaler wie eine Sanduhr.[6] Aus europäischer Sicht gehören sie zur Kunst der Luba und finden sich in zahlreichen kulturhistorischen Museen Europas. Lukasa bedeutet lange Hand. In der Hand von eingeweihten Erzählern wird dieses Brett lebendig. Die unregelmäßigen Verzierungen mit farbigen Perlen und Muscheln sind Hinweise auf verschiedene Ereignisse und Orte, die mit Augen und Fingern gelesen werden.

Die Lukasa als Wissensspeicher oder Speicher-Medien hat Chantal Maquet in das elektronische Zeitalter übersetzt. Statt Holz verwendet sie eine Leiterplatte und neben Steinen und Holzperlen hat sie auch LEDs verbaut. Die können ihre Farbigkeit und Helligkeit ändern, sodass die festgeschriebene Geschichte zur agilen Momentaufnahme wird. Die LEDs sind mit einem Bewegungssensor auf der Leiterplatte gekoppelt. Wer sich dem Objekt nähert, kann die Farbe der LEDs beeinflussen. Das hat schließlich auch etwas mit den Besucherinnen und Besuchern zu tun. Der Titel „Lukasa rwx“ verweist auf diese Interaktion. Die Abkürzung rwx steht für read write and execute und wird im Kontext von Zugriffsrechten bei Computerprogrammen verwendet.

30x30x5cm. Lötplatine, Microcontroller, Sensor, LEDs, Akku, Steine, Holzperlen, Draht in lakiert/lasiertem Holzrahmen. 2021

Die Vielseitigkeit der Lukasa wird im Bericht von Thomas Q. Reefe deutlich, der 1972/73 vor Ort die besonderen Bretter erforscht hat. Er berichtet, dass die Luba diese Bretter bei Initiationsriten und anderen Festen benutzen, um die eigene Geschichte wach zu halten, an ein bestimmtes Verhalten untereinander und gegenüber Fremden zu erinnern, aber auch Leitfaden für Spirituelles und Magisches zu sein.[7] Er schließt seinen Artikel mit der Feststellung, dass er sicherlich nicht alle Geheimnisse erfahren konnte und dass gleichzeitig das Wissen droht verloren zu gehen.[8] Der „Weiße“ sieht sich als Retter des Wissens von „Schwarzen“, das ironischerweise erst durch den „weißen“ Kolonialismus bedroht worden ist.

Dr. Franziska Storch

[1] Donna Haraway: „Monströse Versprechen. Eine Erneuerungspolitik für un/an/geeignete Andere“, Michael Haupt (Übers. a. d. Engl.), in: Dies.: Monströse Versprechen. Die Gender- und Technologie-Essays, Hamburg 2017, S. 35-123, hier: S. 83.

[2] Vgl. ebd., S. 69-90. Donna Haraway schreibt über Lebensschützer ungeborener Kinder, Umweltschützer von Ökosystemen und Tieren sowie scheinbar nachhaltig agierende Konzerne.

[3] Hannes Schrader: „Die meisten Weissen sehen nur expliziten Rassismus“. Interview mit Robin DiAngelo, in: ZEIT Campus, 11.08.2018, online: https://www.zeit.de/campus/2018-08/rassismus-dekonstruktion-weisssein-privileg-robin-diangelo.

[4] Vgl. Philip Schütte: „Kobaltförderung im Kongo. Hier sterben Menschen für unsere Akkus, ein Interview mit Christoph Seidler“, in: Spiegel, 17.10.2019, online: https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/kobalt-aus-dem-kongo-hier-sterben-menschen-fuer-unsere-e-autos-a-1291533.html .

[5] Linda Staude: „Kobaltabbau im Kongo. Der hohe Preis für Elektroautos und Smartphones“, in: Deutschlandfunk, 25.07.2019, online: https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-der-hohe-preis-fuer-elektroautos-und.724.de.html?dram:article_id=454818.

[6] Vgl. „Thomas Q. Reefe: Lukasa. A Luba Memory Device“, in: African Arts, Bd. 10, Nr. 4 (Juli 1977), S. 49 f. Hier beschreibt der Autor die Bretter und tastet sich an die Bedeutung der Einzelteile heran. S. 48 zeigt Farbfotos von verschiedenen Lukasa.

[7] Vgl. ebd., S. 50.

[8] Ebd.: „In any case, these people belonged to the last generation of Bambudye members, and with the passing of this generation, information about the ‚long hand’ will be lost forever.“ Bambudye ist eine ehemals geheime Gemeinschaft der Luba zu ihrem Schutz.

Die Ausstellung fand vom 6. März bis 11. April 2021 in der Galerie Nei Liicht in Dudelange (Luxemburg) statt.

Avec le soutien financier du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg, de la Commune de Dudelange et de la Fondation Indépendance.